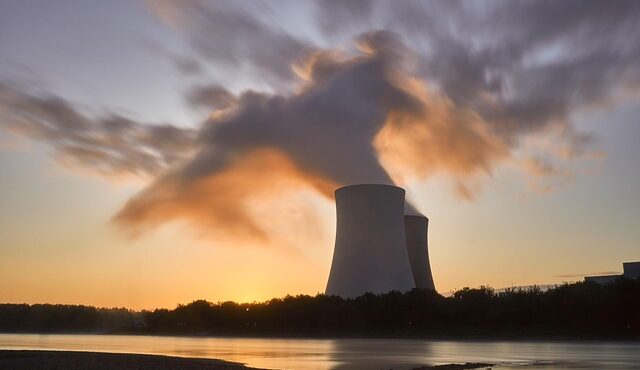

Nucléaire : le Japon choisit la voie du pragmatisme énergétique

Quatorze ans après la catastrophe de Fukushima, Tokyo relance l’atome civil pour répondre à ses défis énergétiques, climatiques et géopolitiques. Un choix controversé, mais assumé.

Le traumatisme de Fukushima n’a pas disparu, mais il s’est estompé. En février 2025, le Japon a adopté un nouveau plan stratégique pour l’énergie qui marque un virage clair : relancer le nucléaire civil, jusqu’ici mis à l’écart. Ce revirement, motivé par une crise énergétique persistante, des tensions internationales et l’impératif climatique, illustre une approche désormais résolument pragmatique du gouvernement nippon.

Une relance motivée par la crise énergétique mondiale

Le Japon ne peut ignorer sa dépendance chronique aux importations d’énergie : plus de 90 % de ses besoins proviennent de l’étranger. La guerre en Ukraine, qui a provoqué une flambée des prix du gaz naturel, a fortement fragilisé cet équilibre. Le recours au nucléaire, énergie bas carbone et peu sensible aux soubresauts géopolitiques, s’impose donc de nouveau comme une option stratégique.

Le 7ᵉ plan stratégique de l’énergie, adopté le 18 février 2025, fixe des objectifs ambitieux : le nucléaire devra représenter entre 20 % et 22 % du mix énergétique d’ici à 2030. Un cap qui tranche avec celui de 2021, où la réduction de la part du nucléaire était encore une priorité. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la production mondiale d’électricité d’origine nucléaire atteindra d’ailleurs un niveau record cette année, notamment grâce à l’essor de la demande dans les secteurs électrifiés comme les véhicules électriques et les centres de données.

Un débat public toujours sensible, mais en évolution

Le Japon reste l’un des pays les plus exposés aux risques sismiques. L’accident de Fukushima, en 2011, causé par un séisme et un tsunami dévastateurs, avait profondément ébranlé la confiance du public. Mais les mentalités évoluent. En 2013, seuls 22 % des Japonais étaient favorables à la remise en route des centrales. Dix ans plus tard, ils sont désormais 51 %, d’après un sondage publié par l’Asahi Shimbun en février 2023.

Ce basculement de l’opinion s’accompagne d’un renforcement des mesures de sûreté. Les autorités ont multiplié les contrôles sanitaires et environnementaux autour de Fukushima. Depuis 2011, moins de 1 % des millions d’échantillons analysés ont dépassé les seuils fixés par l’OMS. En août 2023, le gouvernement a également procédé au rejet dans l’océan d’eaux tritiées issues de la centrale, après traitement et validation par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Une opération qui, bien qu’encadrée, a provoqué une vive réaction diplomatique, notamment de la Chine et de la Corée du Sud.

Une scène politique fracturée sur la question nucléaire

La relance de l’atome s’est imposée dans le débat politique japonais, notamment à l’occasion des élections législatives anticipées d’octobre 2024. Le Premier ministre Shigeru Ishiba espérait renforcer sa majorité, mais a subi un revers historique. Le Parti libéral-démocrate (PLD), allié au Komeito, a perdu sa place de force dominante au Parlement, révélant au passage de profondes divergences internes sur la politique énergétique.

Le PLD reste favorable à une maximisation du nucléaire, y compris par la construction de nouveaux réacteurs. Le Komeito, plus réservé, prône une sortie progressive de cette dépendance. À l’opposition, les positions varient. Le Parti démocrate constitutionnel, dirigé par l’ancien Premier ministre Yoshihiko Noda, accepte un recours limité au nucléaire existant, mais refuse toute nouvelle construction. D’autres partis, comme le Parti de l’innovation ou le Parti populaire, soutiennent une relance ambitieuse. Les écologistes et le Parti communiste, eux, restent fermement opposés à toute relance.

Une stratégie industrielle tournée vers l’Asie du Sud-Est

Si la relance du nucléaire vise avant tout à répondre aux besoins nationaux, elle s’inscrit aussi dans une stratégie de rayonnement international. L’Asie du Sud-Est, où la demande énergétique explose, représente un terrain favorable pour les technologies japonaises. Le Vietnam et l’Indonésie ont ainsi signé des accords avec Tokyo pour développer des petits réacteurs modulaires, plus sûrs et rapides à installer.

En juillet 2023, Mitsubishi Heavy Industries a été choisi pour diriger un programme sur les réacteurs rapides refroidis au sodium, un axe d’innovation prometteur. Le Japon entend ainsi renforcer sa position dans la compétition géoéconomique régionale, en s’appuyant sur un savoir-faire technologique reconnu.

Un choix raisonné, mais semé d’obstacles

Malgré cette relance, le nucléaire ne représente encore que 5,8 % du mix énergétique japonais. Le charbon, le pétrole et le gaz pèsent encore lourdement. Le Japon vise une baisse de 73 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2013. Mais la route est longue. Relancer un réacteur peut prendre des années, et construire une nouvelle centrale plusieurs décennies.

Ce retour de l’atome ne signe donc pas une rupture radicale mais une adaptation aux réalités du moment : flambée des coûts de l’énergie, pressions environnementales, et impératifs industriels. Dans ce contexte, la décision du Japon de rouvrir la porte au nucléaire s’inscrit moins dans une vision idéologique que dans une logique de résilience stratégique.

COMMENTAIRES

L’art de faire passer le dogmatisme pour du pragmatisme.

Bonjour Serge !

Réciproquement, (et vous en êtes un spécialiste ?)… de faire passer du pragmatisme pour du dogmatisme ? Non ?

Les jap sont dans la réalité et l’UE avec l’Espagne le Portugal et l’Allemagne s’installent dans l’intermittent intensif… Dur dur réveil !

Depuis avec le blackout très long (trop long) pour tout l’iberrique « sale temps » pour les renouvelables à forte concentration.dans le mix..

Pas d’article sur ce sujet de la rédaction du monde des énergies, c’est d’un silence assourdissant !

Nous attendons l’hiver prochain en Allemagne pour un blackout « teutonesque » voire titanesque avec un pays gélé dans la durée…Achtung gefahr !

J’espère qu’ils ne recommenceront pas la même débilité de construire une centrale 6 m au dessus du niveau de la mer dans une zone très régulièrement affectée par des tsunamis.

Une grande chance qu’au moment de la catastrophe, le vent ait soufflé vers la mer et non pas vers les terres…

Tiens, tiens, le monde des énergies a réagi aujourdhui à cause de mon post d’hier ? !

Mais il n’ y a certainement pas de relation de cause à effet comme ne le sont pas non plus les renouvelables avec le blackout iberrrique !

S’il y a un pays où l’électricité est reine c’est bien le japon, il n’est qu’à passer la nuit dans les grandes villes et voyager dans ce pays où la densité urbaine est frappante .

Alors réduire leur empreinte carbone sans nucléaire pour la production d’électricité paraît illusoire sans nucléaire eux qui n’ont aucune ressource importante d’énergie comme la France : pas de gaz, pas de pétrole, pas de charbon.

Et malgré la catastrophe économique de Fukushima et bien, petit à petit, le Japon finit, finira, par s’appuyer aussi sur le nucléaire. Le risque du nucléaire finira par être accepter face au manque d’électricité qui remettrait fondamentalement en cause leur mode de vie.